第一作者 Sukbae Lee,是量子能源研究中心(Quantum Energy Research Center)的 CEO 兼研究员,长期从事高温超导领域的研究,Ji-Hoon Kim 是量子能源研究中心的研究员,也是本次超导样品合成工作的完成人。他们改良了一种具有铅磷灰石结构的化合物,用 CuCu2+ 取代了 Pb2+。

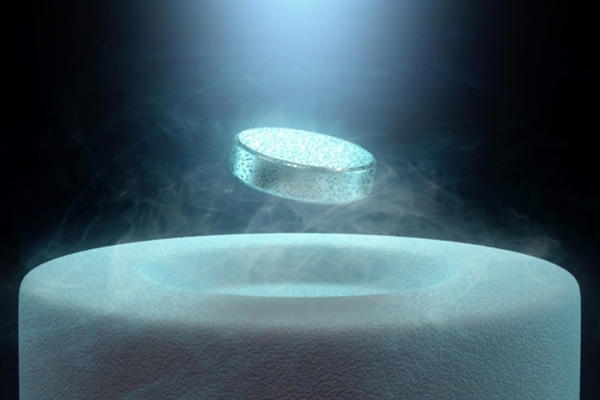

诱发了微小的晶体结构畸变(表现为 0.48% 的体积收缩),这导致了材料界面处超导量子阱的形成,使得其具备了超导性,超导临界温度在 127 摄氏度,即 400K 以上,而且在常压下就具备超导性。他们将这种材料命名为 LK-99。通过临界温度(Tc)、零电阻率、临界电流(Ic)、临界磁场(Hc)和迈斯纳效应,都可以证明 LK-99 的超导性。

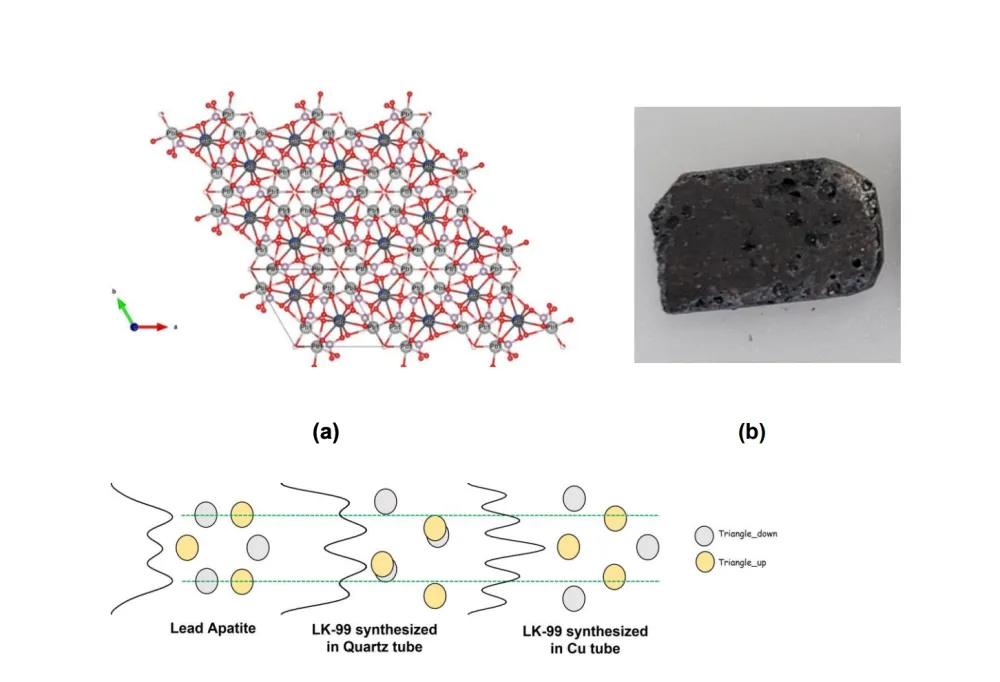

具体来看,他们在 389K(约 125℃)下进行试验,出现了电压等于 0 的情况,由此认为在这一条件下电阻等于 0。LK-99 外观呈灰黑色,与典型的超导体颜色一致。研究团队也给出了它的晶体结构,LK-99 具有三维网络结构,金属离子被[PO4]四面体包围,形成了间隔 6.514Å 的圆柱体结构,由于铜离子的半径(87pm)比铅离子的半径(133pm)小,因此会在三维网络中产生应力,这直接导致了超导性的出现。

7月30日,上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇,在东吴电子举办的内部电话会上指出,近日韩国团队发现的室温超导材料,大概率并不属实。洪智勇表示,从该团队公布的论文来看,其测试手法与目前的超导材料验证试验存在差异,且测试方法和数据的呈现方式过于粗糙,难以证实材料是否真的具有超导性质。

同时,这种超导材料的合成简单,仅仅是通过合成和参杂,就在本应不具备明显电磁特性的铅磷灰石化合物中,发现了一种在室温下具有“超导”性质的新材料。对于超导这样一个已经有着大量相关研究的领域来说,这样的情况也很难不让人怀疑。早些时候,南京大学物理学院的教授闻海虎也表达了对这种新材料的怀疑,并指出电阻、磁化和所谓的磁悬浮,都不足以说明它是超导现象(材料)。闻海虎认为,韩国团队此次发现的新材料,所具备的所谓超导,基于可能仅仅是一个假象。

关注本站不迷路。带你及时获取游戏讯息,游戏攻略、热点话题、娱乐八卦、最新资讯等!